5月5日。日本では「子供の日」として親しまれている祝日ですが、この日は中国では「端午节(たんごせつ)」という伝統的な節句にあたります。実はこの二つの行事、起源をたどると同じ場所にたどり着くのです。今回は、その深い歴史と文化の違い・つながりを掘り下げてみましょう!

起源は中国の「国を想った詩人」だった

端午节は、古代中国の楚(そ)という国に仕えた政治家であり詩人の「屈原(くつげん)」の死を悼む行事が起源です。

屈原は国を深く愛し、腐敗した政治に対して正義を貫いた人物でした。しかしその行動が誤解され、追放されてしまいます。国の滅亡を知った彼は、悲しみのあまり川に身を投げました。

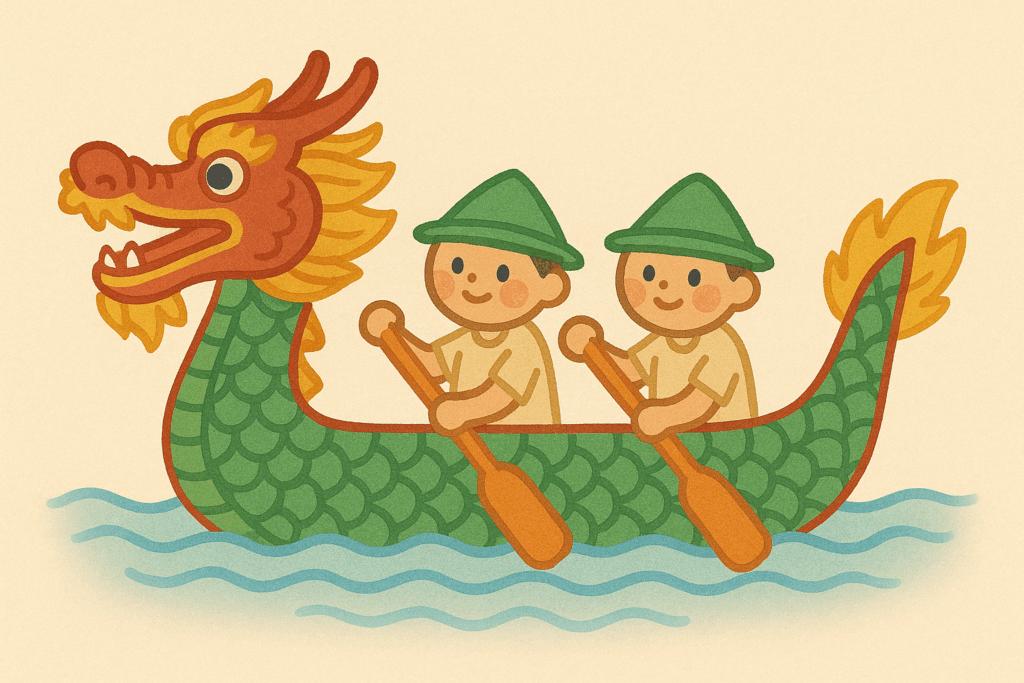

人々は彼を悼み、川にちまきを投げ入れたり、船を出して水をかき混ぜて魚から遺体を守ろうとした──それが今日の「粽(ちまき)」や「ドラゴンボートレース」の起源となっています。

奈良時代に日本へ──薬草と魔除けの風習として伝来

中国から日本へこの文化が伝わったのは奈良時代ごろ。当初は「病気や災いを防ぐための日」として、薬草を摘んだり、菖蒲湯に入る風習が貴族の間で行われていました。

とくに菖蒲(しょうぶ)は「尚武(しょうぶ=武を尊ぶ)」という言葉にかけて、武士の時代になると“男の子の節句”としての意味合いが強くなっていきます。

武士の家に伝わった「鎧と兜」の飾り

江戸時代になると、「端午の節句」は武士の家で盛んに祝われるようになります。男の子が立派な武士に育つようにと、鎧や兜を飾り、家紋入りの旗を掲げるようになりました。

この「武士文化」が、現在の「五月人形」や「兜飾り」のルーツです。つまり、私たちが今目にするこいのぼりや飾りも、ただの風習ではなく、日本の歴史と思想が詰まった伝統なのです。

現代中国と日本──祝い方のちがい

中国では、今も旧暦5月5日に端午节が祝われています。家族で粽(ちまき)を食べ、香り袋(香包)を持たせて邪気を避け、地方によっては伝統衣装を着てお祭りに参加するところもあります。ドラゴンボートレースも、地域によっては大規模に開催され、観光客にも人気です。

一方日本では、祝日は新暦の5月5日。家庭ではこいのぼりを飾り、柏餅やちまきを食べ、男の子の健やかな成長を願います。近年ではジェンダーの垣根が薄れ、「子供の日」はすべての子供のための祝日として広く親しまれています。

「ちまき」と「柏餅」のちがいは?

ちょっと面白い話をすると、中国のちまき(粽)はもち米にナツメや豚肉、あんこなどを入れた“食事系”が多く、笹や竹の葉で包んで蒸します。

一方、日本の柏餅は甘い餡を入れたお餅を柏の葉で包み、どちらかといえば“お菓子”。日本でもちまきはありますが、甘くて細長い形が一般的です。

このように「同じ起源の食べ物」も、国によって味や形が大きく変わっているのは面白いですね。

こいのぼり=なぜ鯉?

鯉は、中国の伝説「登竜門(とうりゅうもん)」に由来しています。滝を登った鯉が龍になるという話から、困難に立ち向かいながら立派に成長することの象徴とされました。

そのため日本でも、男の子が強くたくましく育つようにという願いを込めて「こいのぼり」を飾るようになったのです。

まとめ:行事は文化の“旅人”

日本の子供の日は、中国の端午节から始まり、日本の風土や歴史の中で形を変え、今のような家族で祝う行事になりました。

文化というのは、海を越え、時を越え、人々の思いによって姿を変えていきます。ただの休日として過ごすのではなく、「なぜこの日があるのか?」と考えてみると、歴史や人の心の温かさを感じられるかもしれません。